Back to Meskhi.Net

Ия Месхи

Пишу тебе...

(Нико-Олико)

Документальная повесть.

Издательство «Мерани». Тбилиси. 1980

Письма — больше, чем воспоминания; на них запеклась кровь событий.

Это само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.

А. Герцен

Я предлагаю вам это повествование потому, что прочла связку старых писем и стала узнавать о людях, которые переписывались друг с другом, о том, что их окружало, о тех, кто их окружал.

Думаю, то же самое могло бы случиться и с вами. Стоит только взять первые несколько писем и — потянет, потянет, всосет...

Я будто оправдываюсь. И это, в общем, так. Потому что всех нас еще с детства учат: «Не суйте свой нос в чужие письма!». Но здесь этот запрет может быть смягчен обстоятельством времени. Ведь дата какая — 1873 год!.. Давно нет людей, которые прикасались к этим листкам, макали перо в чернила, писали адрес на конвертах. Но они были. Это не выдуманные люди. В своих письмах они беззащитно обнажены. Хорошо ли это?

— Ничего, ничего! — отвечаю я сама себе. — Письма даже близких людей еще не самая плоть. Много в них всяческих дымовых завес из словес... И все-таки что-то просвечивает. Что-то истинное, откровенно человеческое. А ведь человеку хочется именно этого. Не любопытства ради, нет: для понимания людей. И, в конечном счете, для понимания себя.

А еще почему тянет к такому, можно сказать, бесцеремонному подслушиванию чужого диалога? Потому что в нем сиюминутное, импульсивное отношение к людям зафиксировано без последующих поправок на время, то есть «обжалованию не подлежит». Перед нами письма, но не воспоминания, в которых все можно осмыслить и сгладить. Здесь же ничего не сглажено. Здесь все полно пристрастных оценок да и вообще всего того, что присутствует в отношениях к людям, с которыми сталкиваешься носом к носу каждый день.

И зто так естественно! Сегодня мы тоже имеем, подчас, разные точки зрения на частности нашей общественной жизни. И сегодня какие-то люди могут нам быть просто-напросто несимпатичны. Разве мы не спорим, не порицаем какие-то поступки, не боремся с недостатками человеческими? И это несмотря на то, что мы единодушны в самом главном и самом важном: никто не живет за счет другого, не ест чужой хлеб, не давит на другого родовитостыо, высоким интеллектом, большим денежным мешком. Социальные преобразования выбили из-под ног почву для такого рода антагонизма.

А тогда именно социальная несправедливость и беспокоила мыслящих людей, заставляла некоторых из них изменять своему благополучному классу ради класса угнетенных. Прибавьте к сему борьбу за национальную независимость. Собственно ее не прибавлять надо. У народа малочисленного, угнетенного национально она шла вровень с борьбой за социальные свободы.

Два человека, которые обменивались письмами, обсуждали и эти, и много других вопросов. Причем один, старший и многоопытный, поучал, другая же (то была девица!) внимала с дружеским почтением, однако смела и свои суждения иметь. И вот это, последнее, выглядит особенно привлекательно.

Но имя одного из двух вошло в историю и теперь не произносится иначе, как с прилагательными «видный», «известный», «крупнейший». Значит, чаша весов, куда складывались его слабости, вовсе вычеркнута из памяти народной. А здесь, в письмах, эта чаша нет-нет да выступает из мрака забвения.

Но может быть так, со слабостями, человек становится ближе и достовернее? Что есть достовернее иконы? Живописный портрет. А что достовернее живописи? Фотография. Правда, фотография тоже нечто условное, отражающее мгновение. И все же она ближе к истине, если, конечно, фотограф имеет в виду не изображение для паспорта, а художественный портрет.

Вот я и приглашаю вас, читатель, к такой не очень удобочитаемой форме повествования, которая то и дело прерывается выдержками из различных документов, дополняющих пробелы или уточняющих события живыми свидетельствами тех лет. Мне кажется, что знакомство с документами и письмами даст нам прекрасную возможность вместе поразмышлять над человеческими отношениями и характерами, борьбой убеждений, над жизнью, ее парадной и закулисной стороной. А также познать интереснейшую в жизни нашего общества эпоху, кусочек которой пройдет перед нами.

Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!..

Но прежде всего представим себе нашу героиню. Вглядываясь в ее девичью фотографию, скажешь, что перед нами честное, открытое лицо бескомпромиссного человека. В нем отсутствуют кокетливость и жеманство, благополучие и сытость. Я улавливаю в нем выражение суровости, гордости и беспокойства. Человек с таким лицом может быть резок, категоричен, опрометчив. Его только нельзя назвать равнодушным, занятым самим собой. Словом, посмотришь на такое лицо, и тебе интересно, что за ним: какая работа ума, какие взгляды на свое место в жизни. Нет, это не простенькое, не безмятежное девичье личико!..

Георгий Церетели, писатель, а тогда ее старший товарищ, в одном из своих писем другу так говорил о ней: «Несколько раз я вглядывался в ее глаза, брови, в ее трепещущие ноздри — и знаешь, чей образ представал передо мной? Образ барса, впервые вышедшего на охоту, когда он пристально обводит взглядом каждый куст, желая запечатлеть все...»

А вот, что я прочла о ней в книге «Повести моей жизни» Николая Морозова, известного семидесятника-революционера: «Она была особенно эффектна своей поразительной южной красотой. Среднего роста, с полным бюстом, но тонкой талией, она сидела между подругами и восторженно следила большими черными глазами за пылкими речами....»

Ей было, вспоминает Морозов, не больше семнадцати лет.

Да, ей было тогда семнадцать.

Звали ее Ольга, Олико. Знаете грузинскую манеру обязательно переделывать имя на ласкательный лад? Оля — Олико, Екатерина — Катунья, Като, Мария — Машико. Пелагею Нацвлишвили называли и Пешо, и Нацуркой. Это ту, которая уехала учиться в Цюрих. Другая подруга, Богумила Земянская, называлась Ботей или Боцкой. Тоже уехала в Цюрих. И Олико неистово рвалась к ним. Неистово. А как же?! Вместе окончили Закавказский девичий институт. Олико получила «Золотой шифр» — диплом с отличием. Ее расхваливали, ею гордились. Но на этом — все. На этом возможности продолжить образование кончались. В Тбилиси вообще не было высших учебных заведений. В Петербурге же доступ в университет женщинам закрыт. Но вот за границей — да, там можно было учиться, если б пустили родители.

О КОЛОНИЯХ СТУДЕНТОВ В ЦЮРИХЕ

После того, как в 1868 году Суслова и Бокова кончили медицинский факультет в Цюрихском университете, другие русские женщины пошли по их следам. Но число студентов не превышало 15—20 вплоть до 1872 года, когда не из одной Казани, как я с сестрой, но из разных уголков России многие женщины поспешили в Цюрих. Таким образом, в весенний семестр этого года в Университете и Политехникуме оказалось 103—105 имматрикулированных студенток.

Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.

Отец Олико, князь Александр Гурамишвили, человек суровый и крутой, и слышать не хотел о том, чтоб дочь его уехала за границу. Вполне достаточно у нее образованности, — считал он, — чтобы составить хорошую партию. А больше знаний княжеской дочери ни к чему. И он окружил ее сонмом сиятельных женихов.

Олико с полным безразличием отнеслась к женихам, не пала духом, не повесила нос. Только бы не терять времени, а там можно придумать что-нибудь... А как не терять времени? Ну, хотя бы использовать тбилисские курсы саморазвития. Был у нее такой козырь в руках: в 1871 году царь Александр II, посетивший Грузию (а точнее — брата своего Михаила Романова, наместника Кавказа), всемилостивейше разрешил выпускницам Института, благородным девицам, учиться на этих курсах.

Сам царь! Перед столь удивительным, неумолимым фактом князь Гурамишвили спасовал. И Олико стала ходить на курсы.

Здесь ее поразили лекции приехавшего из Петербурга ученика Сеченова и блестящего толкователя Дарвина Ивана Рамазовича Тархнишвили. Только биология способна дать в руки человека ключ к пониманию жизни и принести практическую пользу людям, — думала Олико и готовила себя к служению этой науке.

А на курсах, между тем, собралось девичье общество: сестра журналиста — Олимпиада Николадзе, сестра химика — Кэкэ Меликишвили, дочь военного врача — Анна Домбровская, сестра педагога и редактора — Машико Церетели, сестры газетного издателя — Тасо и Варвара Туманишвили, сестра институтской классной наставницы — Варя Надеждина... Все они бесконечно обсуждали возможности поездки в Швейцарию. Увы, Олико не одна билась лбом об стенку. У отца Машико после всех этих разговоров разлилась желчь. Отец Тасо и Варвары в конце концов сорвал своих дочерей с курсов и запер их в имении под Гори. Отец Кэкэ, хоть и меценат и покровитель прессы, был непреклонен, как скала. Все, что угодно, только не эти женские эмансипации, стриженые нигилистки и прочий разврат!..

Но время-то было какое! Как ни перегораживай поток хлынувших информации и идей, какие препоны ни строй, все равно прорвет. Или так: если дерево живое — в свою пору оно зацветет. А дерево было живое. Грузия силой судеб пошла под крыло огромной необъятной России. И была благодарна ей, потому что чувствовала себя защищенной и впитывала от нее все лучшее. И была ранима, потому, что не хотела, не могла свернуться под крылом и дремать, отдавая свою культуру, свое «я» на медленное, но верное угасанье.

Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела».

Нравятся вам слова из библии: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви на ней становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето»? Илья Чавчавадзе взял эти слова эпиграфом к основанному им журналу «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). И он писал в своем журнале, что «жизнь меняется, идет вперед и несет обновление. Нравы, обычаи, мысли, чувства и выражающий их язык — все изменяется под ее могучим воздействием. Жизнь — мать всякого дела».

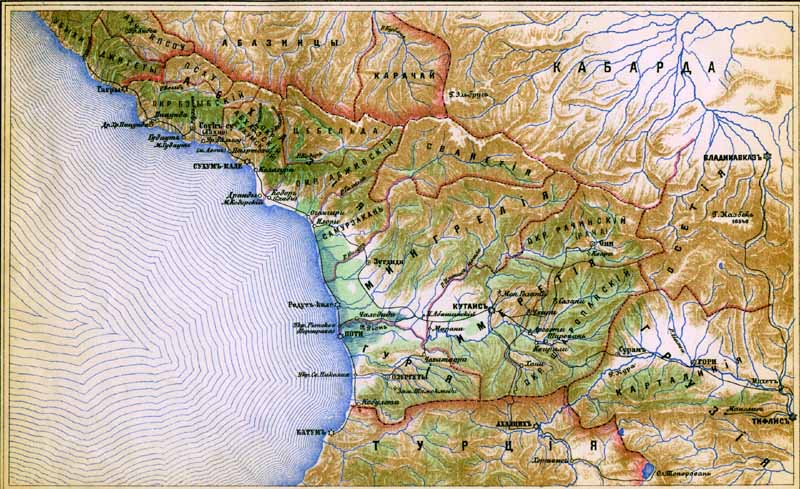

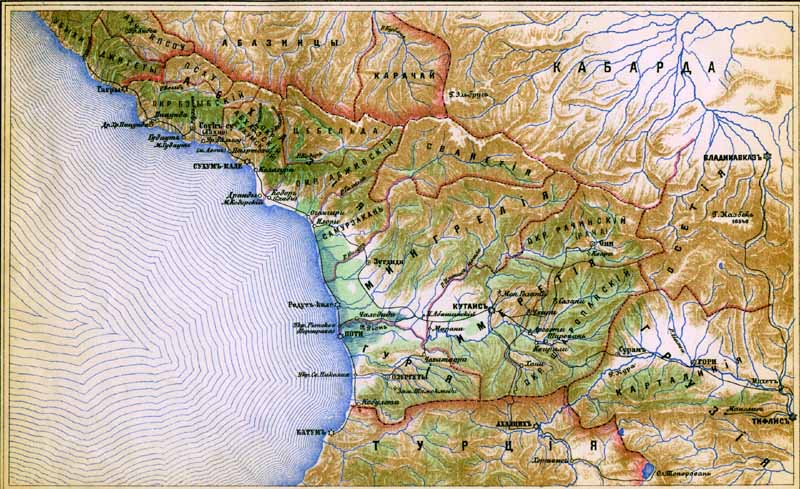

Это писалось в шестидесятых годах, когда дело только начиналось, когда только вернулись на родину молодые грузины, получившие образование в российских университетах. Они называли себя «тергдалеулни», что значит «испившие вод Терека», реки, которая стремится с вершин Кавказа в равнины России. Эти люди познали идеи Чернышевского и Добролюбова и подняли у себя знамя борьбы за народность родной литературы, за национальное возрождение Грузии, за демократизм. И, наверно, потому в семидесятых годах Олико могла уже сидеть на курсах за одной партой с юношами, могла ходить в городскую «Читальню Иванова», это тайное сосредоточение запрещенных книг, а в газете «Дроеба» — прочесть полную скрытой иронии фразу фельетониста «Представьте, из библиотеки берут книги даже женщины!» (№ 11 за 1872 год).

Несколько лет, как в Тбилиси выходила газета «Дроеба» («Время»). Семнадцатилетняя Олико, конечно, читала в ней и такое: «Наша молодежь, при виде несправедливости и беззакония, обязана кричать. Некоторые молодые люди скажут: «Эх, что из этого выйдет!.. Лучше молчать...» Они ошибаются... Молчание, как говорит русская пословица, знак согласия... Словом, тот молодой человек, который видит в обществе плохое, вредное и не разоблачает это без страха и стеснения, достоин презрения!»

Разве не изумительные по своей чистоте и наивности слова?

Из этой же газеты Олико узнавала и такое, например, что более 400 петербургских женщин просили университет допустить их на лекции, но правительство отказало им в этом. Что в некоторых странах женщины получают высшее образование по таким специальностям, которые раньше считались только мужскими. Юноша и девушка, — читала Олико, — живут в одном обществе, и в скором будущем оно потребует от женщины, равно как и от мужчины, одинаковых усилий для удовлетворения общественных нужд и залечивания язв. Поэтому, настаивала газета, юноши и девушки должны обучаться совместно.

Казалось бы, прилежная институтка из патриархальной семьи не могла быть готова к восприятию подобного рода идей. Но в том-то и дело, что закрытый пансион института, в котором училась Олико, создавал условия для работы с молодежью, если, конечно, находились заинтересованные в этой работе люди. А они были. Была классная дама Мария Александровна Надеждина, по убеждениям своим народница. В комнате у нее девочки собирались по вечерам и обсуждали события 1870-71 годов во Франции. Блестели глаза, кипел разум, раздавались возгласы: «Ура Парижской Коммуне!», «Да здравствует Интернационал!». Был молодой Георгий Церетели, основатель «Дроеба», работавший в институте преподавателем грузинской литературы и языка. В распоряжение «Кружка Надеждиной» он предоставлял книги из своей, составленной в Петербурге, библиотеки «неблагонадежных мыслителей». Книги, газеты, журналы делали свое дело...

О ТБИЛИССКИХ УЧЕНИКАХ И УЧИТЕЛЯХ

Художественная литература будила мысль, оформляла характеры, и молодежь искала хорошего, доброго дела. Кто создавал библиотеку учебных пособий для неимущих, кто — фонд для поддержки совершенно незнакомых людей, довольствуясь лишь слухами о том, что они очень талантливы, но по бедности лишены возможности кончить курс. А иные, за ненахождением более подходящей цели, увлекались задачей нравственного спасения падших женщин и спускались в вертепы, чтобы извлекать оттуда несчастных, и помещали их в какую-нибудь белошвейную или иную мастерскую, теша себя надеждой, что они спасали их навсегда.

Наших учителей и нас интересовал прежде всего человек, человеческая душа, кто бы он ни был. Этими чувствами мы обязаны были не только христианским традициям семьи, но и учителям нашим, которые учили нас любить угнетенных. Отсюда и их гуманное отношение к нашему языку и национальным традициям.

Помню, как однажды, сидя за стаканом чая у И. В. Горяева, мы с увлечением говорили о русских беллетристах. Вслушиваясь в нашу беседу, Горяев неожиданно задает мне вопрос: «Вы, конечно, занимаетесь и вашей родной литературой?..» Мы должны были признать, что почти не посещаем классов грузинского языка, потому что на этих уроках нам учиться нечему. Наш учитель грузинского языка так плохо владеет хорошим литературным грузинским языком, говорит с нами таким испорченным наречием (имеретинским), что мы вынуждены поправлять его и невольно подсмеиваемся над ним.

— Что вы, что вы, господа! Как можно не заниматься своим родным языком!— воскликнул Горяев. — Это глубокая ошибка. Подумайте, — говорил он, — если после университета вы захотите вернуться к себе на родину, служить своему народу, вы должны знать свой язык в совершенстве. Во всяком случае лучше, чем его знает заурядный простой грузин. Иначе как и чему вы его научите без языка? Конечно, вы можете наверстать недостатки изучения языка и после, но знайте, что вы должны, непременно владеть им в совершенстве. Вы и теперь могли бы многое сделать для родной литературы, собирая во время каникул по деревням былины, легенды, сказки, и вам сказала бы спасибо ваша родина. ...Цель вашей жизни должна быть любовь к миру во всем его разнообразном величии, и только тогда вас все полюбят, всем вы будете близки и будете счастливы. — Так он закончил.

Да, любить весь мир! Какая заманчивая цель жизни для 17-летнего юноши...

Иван Джабадари «Процесс 50-ти». 1907 год.

Юным хотелось каких-то действий, подвигов, словом, чего-то, может быть, не совсем ясно, чего. Но, главным образом, хотелось знаний... Из всех страждущих девиц лишь одна Олимпиада Николадзе собиралась в Цюрих открыто, спокойно и легко. Впрочем, не одна, а со своими сестрами Като и Просико. Целый николадзевский выводок, вызывая страшную зависть Олико, готовился е дальний путь. И это неудивительно: с ними был их старший брат Нико!

Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?..

Нико!.. Навязший у всех в зубах, притча во языцех, как говорят. Умный, обаятельный, независимо держащийся, мятущийся по белу свету человек. Всегда на волне, всегда впереди, будоражит и зовет своим острым журналистским пером. У него уйма друзей и столько же недругов. Затевает чертову прорву дел. Вызывает восхищение и вместе с тем чем-то чуть-чуть раздражает и злит. Даже самых близких друзей. Быть может, оттого что характер беспокойный. Да к тому же все-таки не совсем свой, не дворянских, не благородных кровей?..

Его дед, Мамука, был крепостным крестьянином. Ему удалось бежать, устроиться в жизни и промышлять мелкими строительными работами. Сын Мамуки — Яков значительно подвинулся вперед и держал уже крупные подряды на казенные стройки, возводил солдатские казармы, здания военных училищ, пограничные посты. Готовил себе в помощники своего старшего сына Нико. И так как сам был человеком едва грамотным, отдал его в гимназию, точнее, сначала устроил пансионером в проживающую тут же, в Кутаиси, русскую семью. Так делали тогда многие. В Кутаисской гимназии преподавание шло только на русском, «следовательно, знание языка было необходимо. Кроме того, разъезжая по России со своими подрядными делами, Яков-отец на собственной шкуре испытал, что значит еле вязать по-русски слова. Словом, Нико было уготовано светлое будущее коммерсанта и дельца.

Однажды, в летние каникулы, мальчика повезли в Поти, дабы потихоньку приобщить его к отцовским делим Но тут он заболел. Знаменитая колхидская малярия свалила его с ног и выбила из гимназии на целый год. В перерывах между жестокими приступами от нечего делать он стал читать. Шли месяцы — он читал все подряд: душещипательные романы, исторические повести, беллетристику, газеты, журналы, стихи... Читал и думал. Читал и входил во вкус литературы, публицистики, мысленно представляя себя, свое будущее, не иначе, как с пером в руках.

Планы Якова Николадзе, надежды на сына потерпели крах. В марте 1861 года он провожал Нико в Петербург. Предприятие, равноценное нынешнему путешествию на Луну! Из Кутаиси на фаэтоне до судоходной части Риони, потом в простой лодчонке (так было дешевле) по извилистой реке к морским берегам. Из Поти пароход «Великий князь Константин» добросил по морю до Керчи.

Оттуда на перекладных, через Арабатскую косу и Геническ, на Харьков, Курск и Москву. Из Москвы — «чугунка» (железная дорога). Почти два месяца в пути, и — Петербург...

Ему было, тогда столько же лет, сколько Олико к моменту нашего повествования. Он был худ, безус, робок и полон книжных знаний о житье-бытье... А вернулся в родые края, узнав, испытав и успев так много, как, пожалуй, ни один из его соотечественников. Сидел в Петропавловской крепости за участие в студенческих беспорядках. Был исключен из университета. Прошел в Петербурге, в: газете «Народное богатство», всю черную кухню журналистики от набора типографского шрифта, корректуры до фактического редактирования газеты.

Был принят в доме Николая Гавриловича Чернышевского, боготворил его, остро пережил его гражданскую казнь и сохранил преданность ему на всю свою жизнь. В Женеве, вместе с бывшим адъютантом Гарибальди, Львом Мечниковым, и с эмигрантом Элпидиным предпринял самое первое издание сочинений своего ссыльного учителя. Успел выпустить лишь «Что делать?» и 1-й. том. И там же, с Мечниковым, издавал журнал «Современность». Сотрудничал в «Колоколе» Герцена и и Огарева, но разошелся с ними на принципиальной основе. В газете женевских радикалов, «La Nation Súissè» («Швейцарский народ») слыл видным публицистом и много печатался. В Цюрихском университете защитил диссертацию па тему «О разоружении и его экономических и социальных последствиях». Получил степень доктора прав...

Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...

Во всем этом было много европейского блеска и относительной свободы писать и оттачивать свое перо. Но к концу шестидесятых годов он вернулся на родину, потому что она тянула его всегда. Здесь он стал сотрудничать в газете «Дроеба», хотя и не во всем был согласен с ее редактором Сергеем Месхи. Вместе со своим единомышленником Георгием Церетели издавал журнал «Кребули» («Сборник») [Здесь игра слов: «кребули» по-грузински в старину означало боевую дружину всадников. И Н. Николадзе именно потому и выбрал такое название для своего боевика.], собрал вокруг него группу передовой молодежи. «Читальня Иванова» — тоже его детище. Он снабжал библиотеку литературой, изыскивал средства, для финансирования. Он же своими руками переплетал книги запрещенных авторов, придавая обложкам и титульным листам вид изданий Диккенса, Шпильгагена, Шекспира...

Летом 1871 года умер Яков Николадзе, отец Нико, оставив на плечах старшего сына свои коммерческие дела и довольно многочисленную семью: мать и семеро братьев и сестер. Недолго думая, Нико отправил в Цюрих своего среднего брата Ладико (Владимира) учиться на химика. Меньше чем через год пришлось срочно ехать к нему, смертельно больному легкими. Но не успел: Ладико скончался. Его похоронили в Цюрихе. Трудно юным, не окрепшим в чужой стране, с иным климатом и не всегда поспевающей помощью от родных. Но ведь он, Нико, прошел все это? Он, Нико, первый из грузин получил в Европе степень доктора прав, а значит, это могут и должны другие, если они думают о пользе для своего народа! И пусть воспринимают поездки на учебу за рубеж не как увеселительные прогулки, а как трудный и жестокий бой. А в бою не без потерь.

В Петербурге сплошные аресты среди студенчества, вызванные делом Нечаева и другими делами революционно-народнических групп. Там горячим грузинам, сующим всюду свои носы, не совладать с собой. Это Нико знает по себе. Поэтому — в Цюрих. Женщинам тем более нечего выбирать. Разве что более дорогой для жизни Париж или Берлин?

А главное, нужны деньги. Много денег. Нужны для учебы сестер, для помощи другим землякам в Цюрихе. Нужны, чтоб издавать свои газеты и журналы — главное идейное оружие в руках революционных демократов. И на ту же «Читальню Иванова» нужны.

Правда, пока есть капиталец, скопленный отцом, но предприятия его уже выглядят отстало. Нико же, как известно, не коммерсант и им не будет. Между тем на приобретенных отцом ткибульских земельных участках обнаружились залежи угля. Вот за это можно ухватиться: только бы заинтересовать каких-нибудь европейских толстосумов!

Значит, сестер с братишкой — в Цюрих, а самому — в Париж, испробовать старинные связи отца и свои знакомства в журналистских сферах. Полный короб радужных надежд!

— Располагайте мной,— говорит он своим друзьям.— Мои деньги — ваши деньги... Мы двинем дело, мы устроим нашу молодежь учиться и получим своих собственных специалистов: врачей, инженеров, агрономов, педагогов... Для «Дроеба» нужен станок? Я его куплю в Париже и привезу! Родители Олико не отпускают ее учиться? Беру это на себя, придумаю что-нибудь...

Скоро рождество. В Тбилиси выпал снежок. Как всегда, потаял на улицах, превратившись в грязную жижу, но на холмах и в Авчала [Авчала — пригород Тифлиса] — имении князя Гурамишвили — лежит плотным слоем. Горы словно выбелены к приему гостей. Светло. Все готовятся к веселью. Олико притихла. Стала совсем ручная. Неужели образумилась? Смиренно просит пустить ее на праздники в Кутаиси. Ну, что ж, за хорошее поведение можно и разрешить. Олико берет маленький сак со сменой белья. Снаряжается фаэтон. С богом!..

А в Кутаиси все уже на мази. Есть паспорта с заграничной визой на всех Николадзе. По паспорту пятнадцатилетней Просико на самом деле поедет Ольга Гурамишвили. Рискованно? Да, конечно, если обнаружится подлог. Но... риск благородное дело.

Из Кутаиси все едут в Поти. Здесь посадка на пароход, отплывающий в Батуми. А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам.

А портом Батуми все еще владеет Турция. Следовательно, Батуми это заграница, при посадке будет тщательная проверка виз. Но Нико настроен оптимистично: не отличишь Олико от Просико! Даже на тот случай, если произойдет заминка, недалеко от пристани роют копытами землю два скакуна, и с ними лихой наездник, верный друг Нико. Он должен промчать Олико тайной тропой через границу и успеть на пароход в Батуми. Все рассчитано по часам и минутам.

Семейство Николадзе (с ним Олико!) приближается к трапу. Прощание, объятия, поцелуи. По шатким сходням над водой подъем на палубу. Какой момент! Сердце Олико готово выскочить из груди. Она так поглощена своими переживаниями, что даже не видит, что сейчас происходит с Нико. Нико бледен как полотно. Любезная улыбка криво прилипла к его лицу. Еще бы! Случилось непредвиденное: на проверке виз у входа на палубу стоит кутаисский жандармский офицер, который хорошо знает всю николадзевскую семью — каждого в лицо! Разумеется, подлог будет раскрыт...

Что же делать?!. Остаются считанные секунды. Нико пропускает вперед сестер, а Олико прячет за спиной. Поток любезностей обрушивается на голову жандарма. Нико вручает ему пачкой все паспорта. Блюститель порядка уткнулся в бумаги, заканчивает изучение. Еще секунда. Еще!.. Сейчас надо показывать физиономию Олико. И в это время крики: «Человек за бортом!..» Кто-то свалился с трапа в воду, прямо перед носом у жандарма. Толкнули его, что ли.

Быстро прыгают в воду матросы. Жандарм, уже не глядя, возвращает Нико паспорта. Олико — скок на палубу, и вход временно перекрыт... Из воды вытаскивают перепуганного господина. Слава богу, живой!..

Вот так все неожиданно обошлось.

Неужели это правда, что так круто меняется ее жизнь? Она — названая сестра такого человека, как Нико! Даже перешла с ним на «ты»... Он показывает им Средиземное море, Афины, Неаполь, Рим. Они едут через Сен-Готардский перевал, видят строительство знаменитого винтового Готардского тоннеля. В Цюрих прибывают к концу февраля. И Нико, даже не устроив как следует девочек, поручив их Ивану Месхи, брату Сергея, редактора «Дроеба», спешит в Париж. И без того уйму времени ухлопал на них!..

— Олико! Ты будешь мне писать как можно чаще? На сестриц у меня никакой надежды нет.

— Хорошо, хорошо...

Вот и началось: Олико Нико, Нико Олико...

Год 1873-й

Олико — Нико

Март, 1873 г. Цюрих.

...После твоего отъезда мы бегали по улицам Цюриха, высунув языки от жары, и отыскивали квартиру. Но, ужас! Везде нас с презрением выгоняли: нет, мол, квартиры! А оказалось, что «для вас нет», потому что на другой день в «Утреннем часе» объявлялось об этой самой квартире. Вот мы бегали, бегали... (читай так, будто рассказываешь детям сказку на сон грядущий, но сам не засыпай) бегали, бегали, уставали как собаки, приходили домой и с отчаянием в сердце заваливались спать. Наконец, в один прекрасный день, мы шли и набрели на какую-то помешанную старуху, которая предложила нам воробьиное гнездо. Окна и двери этого гнезда сделаны в крыше. Представь себе, мы с восторгом наняли его за 25 франков плюс 2 франка за «материнские попечения», как выразилась наша помешанная. Из всего этого ты можешь заключить, что мы еще не начали заниматься как следует, хотя к нам уже ходит учитель немецкого языка и математики. Мы выписали учебники, какие были нужны, и до сих пор ждем их. Ужас как надоело шляние по улицам и ничегонеделание!

Да, кстати, никак не могу понять, что это за «Лионский вопрос» в «Ле Раппель». Пожалуйста, объясни в письме. Представь себе, некого спросить, а «Ле Раппель» только и трактует об этом.

До свидания, до свидания, до свидания. Надо бежать на собрание!..

Вот так почувствовали себя в первые дни в этом далеком чужом городе семнадцатилетние тбилисские и кутаисские девочки. Они не жались к стенкам, не ходили, потупив очи, ошеломленные Европой. Цюрих был маленьким тихим городком. Тифлис с его «адской смесью» азиатского и европейского выглядел куда оживленнее.

Было в Цюрихе и что-то знакомое: узкие улицы, черепичные крыши, тесно прижавшиеся друг к другу дома. И, самое главное, — горы! Гор вокруг хоть отбавляй! Университет и политехникум располагались в высокой части города. К ним шла улица, переходящая в лестницу с широкими ступенями. По этим ступеням взад-вперед шаркали тысячи быстрых ног. Шумное разноязычное племя студентов с каждым годом все больше заполняло городок, шокируя и раздражая добропорядочного цюрихского обывателя. Подумать только — понаехали из медвежьей России! С дикого Кавказа пожаловали! Да еще бегают по собраниям, добро бы только учились!

Но посудите сами, можно ли уткнуться в одни учебники и конспекты и ничего не ведать вокруг? Сколько событий продолжают потрясать Европу! Газеты толкуют о Третьей Республике Франции, о происшествиях в Национальном собрании. В объединенной Германии внимание прессы привлекает политика хитроумного Бисмарка, поддерживаемого национал-либералами. Сама Швейцария занимается пересмотром своей конституции и обсуждает ее на страницах прогрессивных изданий. Все это живо интересует молодежь, вырвавшуюся из душной, подцензурной атмосферы России. Разворачиваешь газету и — вот тебе еще трепещущая свежая информация! А рядом — искушенные в политике, нашедшие себе убежище в Цюрихе русские эмигранты...

В то время в Цюрихе было много политических эмигрантов из России. Наиболее значительной являлась группа последователей вождя анархизма Михаила Бакунина. Сам Бакунин жил в другом швейцарском городке и, кроме избранных, не общался ни с кем. В Цюрихе его как бы представляли Михаил Сажин (Арман Росс) и еще несколько приближенных — Ралли, Эльсниц, Гольдштейн, Светловский. Они были организаторами и хозяевами бакунинской типографии и яростно пропагандировали его бунтарские идеи.

Другие эмигранты группировались вокруг прибывшего в Цюрих в 1872 году Петра Лаврова. Широко известный в России литератор и публицист, автор «Исторических писем», Петр Лавров был противником бакунинского анархизма и идеологом весьма популярного тогда течения в народ. Вскоре он стал издавать в Цюрихе свой журнал «Вперед».

Таким образом, два крупных представителя русской политической мысли того времени находились в Швейцарии. Один, живя в Цюрихе, имел возможность завязывать личные знакомства и связи с молодежью, читал ей лекции, т. е. был вполне доступным и «земным». Другой же, оставаясь невидимым никем, создал вокруг своего имени ореол страстного разрушителя и сокрушителя всех устоев, что тоже импонировало молодым.

Прибывающие из России «зелененькие» студенты метались. Они не могли не заразиться атмосферой бесконечных политических споров в среде эмигрантов, споров, которые происходили часто в их присутствии. Кому верить? Кто прав? О чем они вообще толкуют? Что мы об этом знаем? Не лучше ли разобраться во всем самостоятельно, узнать, о чем говорят и говорили деятели социалистического движения всех стран и всех времен?.. Тем более, что к их услугам организованная эмигрантами бакунинского направления Русская Библиотека. Просто чудо какое-то: на чужбине богатейшее собрание книг, газет и журналов по всем общественным вопросам, истории и политэкономии, лучшие сочинения по западноевропейскому социализму, запрещенные в России издания. Пожалуйста, приходи на улицу Бреммершлюссель и погружайся во все перипетии борьбы идей!..

О КРУЖКАХ

...Как-то само собой получилось, что те, кто жил в одном доме или у одной хозяйки, кто сидел рядом на лекциях или за одним и тем же препаратом в анатомическом зале, или вместе штудировал анатомию или гистологию, соединялись в группы для целей, стоящих вне медицины или другой избранной специальности. Наиболее выдающимися среди мелких и незаметных групп были два кружка, впоследствии работавших в России в качестве революционных организаций. Один кружок составляли так называемые «сен-жебунисты». Все члены кружка участвовали потом в социально-революционном движении 70-х годов и судились по «процессу 193-х». Другим кружком, члены которого судились по «процессу 50-ти» в 1877 году, были «фричи», студентки, объединившиеся около Бардиной и получившие коллективно название от имени хозяйки-швейцарки, у которой некоторые из них жили. В этом кружке участвовали: моя сестра Лидия, Варвара Ивановна Александрова (впоследствии Натансон), две сестры Любатович, три сестры Субботины, Каминская, Топоркова, Аптекман, а позднее и я. Кружок задался целью изучения социального вопроса, начав политической экономией (по Миллю с примечаниями Чернышевского). Затем участницы распределили между собой творения социалистических теоретиков для реферирования в историческом порядке: одна взяла Томаса Моруса, другие — Кампанеллу, Роберта Оуэна Фурье, Кабэ, Сен-Симона, Прудона, Луи Блана, Лассаля. Затем таким же образом проштудировали историю народных движений и революций. А чтоб следить за современным революционным движением, распределили между собой социалистические газеты — немецкие, австрийские, швейцарские — с тем, чтобы на еженедельных кружковых собраниях делать доклады о всех важнейших событиях в рабочем мире.

Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.

О КОЛОНИЯХ УЧАЩИХСЯ

...В Цюрихе всех говорящих на славянских наречиях насчитывалось не менее 300 человек. Наиболее многочисленными были поляки, но среди них была лишь одна учащаяся женщина. Далее шли мы, русские, и среди нас большинство составляли женщины. Некоторое количество сербов и болгар обоего пола также слушали лекции в университете. И, наконец, была в Цюрихе довольно заметная группа мужчин и женщин с Кавказа.

Все эти национальности не были объединены в одну общую, хотя бы рыхлую организацию, но, сплоченные каждая в отдельности, жили своей особой внутренней жизнью. От сербов и болгар нас отделял язык, а поляки до последних дней царизма держались особняком от русских. Наиболее близкими нам были кавказцы, но и у них была своя группировка, свои общие и общественные интересы, о которых русское большинство ничего не знало.

Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.

Конечно же, у кавказцев были свои общие и общественные интересы, которые и объединили их в свою группу. И лишь волей случая, а попросту потому, что Нико Николадзе приобрел в Париже для «Дроеба» гектографический станок, а молодежь послала ему из Цюриха протоколы своих первых собраний, и он отпечатал их для пробы руки на станке — лишь только поэтому три протокола столетней давности дошли до наших дней. Какие-либо другие документы, связанные с существованием в Швейцарии в 1873-75 годах грузинского общества «Угели» («Ярмо»), просто не сохранились.

Но начало все-таки есть. И можно себе представить, как это было на улице Флюнтерн, в пансионе Фрейнфельд, где жила, наверное, большая часть грузинской группы. Поначалу собрались десять человек: пять юношей и пять девушек. Долго и сумбурно говорили. У них не было ни старшего, ни председателя, ни признанного вожака. Все являлись студентами, всем по 17—19 лет. Кое-кто провел в Цюрихе уже год или два, но разобщенно. А тут нагрянула свежая «николадзевская группа», народу прибавилось, настроение поднялось, кое-какие мысли зашевелились...

Конечно, знали о русских кружках и ощущали потребность в чем-то подобном. Побудил к действиям и Нико Николадзе своими рассказами о тбилисских делах, о газетных и журнальных новостях я о том, что в Цюрих-де собираются приехать еще такие-то и такие-то.

— Сплотитесь! — призывал он.— И не теряйте времени попусту. Вы и отсюда можете приносить нам пользу в наших домашних-общественных делах...

И вот они собрались в первый раз, чтобы наметить программу действий. Наверно, больше всех шумела хохотушка Катунья Николадзе. А Богумила Земянская, дочь сосланного из Варшавы в Тифлис чиновника, обладая красивой внешностью и недеятельным характером, была, как всегда, безучастна. Олимпиада Николадзе, девушка с интересным, но болезненным и капризным ликом, воспринимала все очень эмоционально и сердито. Всех деловитее вела себя, конечно, Нацурка — Пешо Нацвлишвили. Она приехала в Цюрих год назад, полностью погрузилась в медицину и сторонилась общественных дел, но, если нужно, готова была исполнить свой долг.

Какой была наша Олико? Думаю, что она вмешивалась в каждый спор со всем пристрастием своей пылкой натуры, что здесь было все — ум, деловитость, эмоции и просто ребячество, которое она не умела, не считала нужным подавлять, ибо была сама открытость и естественность. Я думаю так, вероятно, потому, что, начитавшись писем Олико, вижу, чувствую ее так, будто знаю давно.

Был в этой группе Давид Кадагидзе, сын богатого тушинского овцевода. Окончив гимназию в Тбилиси, он отправился в Цюрих без знания хотя бы какого-нибудь иностранного языка. Очень быстро овладел немецким, поступил в политехникум, на химический факультет, и стал выказывать такие успехи в науке, что сразу же обратил на себя внимание всей профессуры.

Еще один политехник — Александр Сумбатов, двоюродный брат известного в последующие годы русского актера и драматурга Александра Сумбаташвили-Южина. Был медик Владимир Инанишвили. Был журналист — тбилисский армянин Павел Измайлов, увлеченный идеей «Угели» и специально - приехавший из Парижа на первое собрание. Измайлов несколько взрослее остальных, успел немного поучиться в Петербурге, но во время репрессий по Нечаевскому делу не без оснований скрылся за границу. Наконец, присутствовал на этом собрании Иван Месхи молчаливый, скромный юноша 18-ти лет, готовящийся стать врачом. Ему и поручили товарищи изложить на бумаге кредо своего общества.

Написанный торжественно-витиеватым стилем, первый угельский протокол начинался словами: «Учащиеся в Цюрихе грузины собрались 9 марта 1873 года для того...»

Давно это было! Давным-давно... Больше ста лет тому назад.

Странно, наверное, читать нынешним студентам декларативную часть первого угельского протокола, вещающего о том, в какие весьма стесненные условия (как в смысле учебы, так и со стороны материальной) попали грузины за рубежом. Как правило, они теряли с родиной ту связующую нить, с помощью которой можно получать оттуда подмогу и постоянно находиться в курсе дел своего народа. И не было у них должной близости друг с другом. Не могли они добиться обстановки взаимного влияния, советов и помощи, что намного облегчало бы процесс учебы и дело расширения общего кругозора.

На этом фоне создание «Угели» было великим благом.

...Молодые люди думают, — сообщалось в протоколе,— что было бы желательно основать в своей среде такое общество, в котором каждый его участник овладевал бы какой-либо одной областью знаний и передавал эти знания другим. Это будет полезно, потому что так можно изучить не только собственный предмет, но и воспользоваться плодом труда товарища и таким образом получать обзор всей теперешней жизни и науки. А поскольку представленные на рассмотрение всех участников кружка труды будут совместно разбираться и корректироваться, есть смысл отправлять эти труды на родину для возможного опубликования в местной прессе. Тем самым эти труды станут приносить пользу и той учащейся молодежи, которая осталась на родине. Для вышесказанного требуется изыскать такие средства, которые бы сделали возможным весь этот объединенный труд. Например, организовать библиотеку, кассу. Но поскольку в Цюрихе нет недостатка в библиотеках, надо заняться сбором таких книг, которые представляют интерес только для этого кружка: грузинские книги или те издания, которые касаются Грузии и Кавказа.

Павел Измайлов объявил, что в Цюрихе сейчас создается общество армянской молодежи, а Инанишвили добавил, что надо с этим обществом установить близкую связь. Все присутствующие поддержали эту мысль. Предметом связи могут быть следующие дела: 1) создание общей библиотеки книг, касающихся Кавказа и Передней Азии, на европейских языках; 2) постоянная взаимная информация о положении литератур и истории обоих народов; 3) совместное составление сообщений о Передней Азии для европейской прессы; 4) взаимная информация об источниках, которые могут познакомить со Средней Азией.

Собрание молодежи все эти высказывания приняло и постановило собраться 18 марта для подробного обсуждения тех средств, которые позволят привести в исполнение идею создания общества. Когда была составлена Декларация, они решили и организационные вопросы. Распределили между собой темы для изучения истории и этнографии Кавказа, государственного права, политической экономии, прессы России, истории Франции и Германии, а также прессы этих государств. Решили, что хотя «Угели» и являются союзом учащихся грузин, членами его могут быть не только учащиеся и не только грузины, если они разделяют цели союза. При приеме в члены действует закон полного единогласия. Даже один голос, высказанный против, решает вопрос отрицательно. Остальные вопросы решаются большинством голосов. Кроме действительных членов, можно принимать в «Угели» и членов-вспомошествователей. И если действительные члены вносят ежемесячно в общую кассу по три франка, то всномоществователи должны вносить не менее десяти франков. Собираться в неделю раз, по воскресеньям, в 9 часов утра. Избрать ведущим дела общества Ивана Месхи, а кассиром Пешо Нацвлишвили. «Рабочим языком» на собраниях принять грузинский, а для тех, кто этот язык не знает, но хочет изучить, пользоваться пока русским.

Почему же придумали такое название — «Угели» («Ярмо»)? Это слово, имеющее смысл упряжки, единения, союза, то есть такого дела, которое можно вытянуть только сообща, часто мелькало в те годы на страницах грузинской демократической печати.

Таким было начало. Может быть, следовало организоваться попроще и поначалу взять на себя поменьше? Но об этом легко судить сегодня, а тогда, собравшись впервые вместе, они почувствовали, какая бездна вопросов встала перед ними. И как с ними справиться, если все они казались важными?

Олико вменили в обязанность следить за французскими газетами, главным образом за газетой радикального направления «Ле Раппель» («Призыв»), и докладывать, о чем в ней толкуют... Оттого-то она и обратилась к Нико с «Лионским вопросом».

А Нико, прибыв в Париж, конечно же, с головой окунулся в политическую жизнь парижан, стал ходить в Версаль на заседания Национального Собрания. Именно лионскому вопросу было посвящено одно из таких заседаний, куда он отправился вместе со своими соотечественниками Давидом Микеладзе и Павлом Измайловым.

В пространном письме, на составление которого наверняка ушел целый вечер, Нико разъяснял Олико отношения между партиями монархистов и республиканцев, начиная чуть ли не с революции 1848 года. Сам он, конечно, был сторонником республиканцев, поносил монархистов и говорил, что, покончив с Парижской Коммуной, они теперь хотят приняться за другие города, где еще сохранились республиканские свободы. Таков, например, крупный промышленный центр Франции — Лион. Монархисты хотели протащить на собрании проект, по существу уничтожающий все демократические завоевания лионцев.

Нико — Олико

Март, 1873 г, Париж.

Заседание было бурное, свирепое, каких мало помнит парламентская история. Каждое слово могло вызвать бурю, которая буквально носилась в воздухе. Наконец она вспыхнула: один из членов республиканской партии, говоря о докладе монархической комиссии, выразился, что большая часть этого доклада — «хлам». Шум, крики, восклицания монархистов. Один из этих, последних, кричит оратору: «Это дерзость!». Оратор требует, чтоб за это непарламентское слово призвали к порядку. Монархисты беснуются, кричат, протестуют. И тогда президент говорит, что подает в отставку.

Вся Франция уважает этого президента Греви. Он бездарен, слаб, ничего не делает и ничего не может сделать. Всю свою жизнь он рассуждал о принципах и стараясь рассматривать их значение, подчинялся каждому правительству, которое нарушало вообще всякие принципы. Проповедуя легальность, подчинение закону, мирную пропаганду в пределах законности, Греви забывал спросить: «Да полно, деиствительно ли всегда легален и законен самый закон и должен ли народ подчиняться закону, изданному человеком, нарушающим всяческие законы и всяческие интересы нации?». Тем не менее Греви пользуется громадной известностью и уважением за непреклонность принципов, и вся Франция уважает в нем «честного, непреклонного и неподкупного человека, не добивавшегося почестей и власти». Так часто мы любим хорошо переплетенную книгу, держим ее на столе, показываем ее всем и каждому, хотя никто никогда не читает ее и никому она никакой пользы не приносит. И вдруг этот человек заявляет, что он не может ужиться с Национальным Собранием! Это такой удар по Национальному Собранию, от которого оно не оправится. Оскорбить такого старца, возмутить эту «мраморную статую» — это значит в глазах Франции быть уже совершенно неисправимым собранием. Это последний, добивающий удар, нанесенный собранию, и вся республиканская партия воспользовалась этим случаем, как воспользуется, надеюсь, и печать, чтобы окончательно уронить Собрание в глазах французской нации.

Выходя из Собрания, возмущенный и обрадованный этими гнусностями монархистов, когда мы поравнялись с толпой депутатов, я громко сказал моему республиканцу: «И эти-то господа выставляют беснующимися членов Лионского муниципального совета!». Представь себе мое удивление, когда я прочел эти слова в передовой гамбетовской газете «Репюблик Франсез», которую принесли мне, когда я писал тебе это письмо, и, вслед за этими словами, следующие: «Такими словами один честный очевидец, выходя из зала Версальского собрания, выразил свое мнение о позиции депутатов правой. Вся страна его повторит, как могут повторять все свидетели невероятной сцены, которой закончилось сегодняшнее заседание».

Вот вам и Лионское дело с последними конвульсиями издыхающей Ассамблеи. Что будет дальше — увидим сегодня или завтра.

В самой гуще парижских событий был наш Нико со своими товарищами. Что перед этими событиями цюрихские переживания, связанные с крохотным «Угели»?! На этот счет можно было и поиронизировать, называя «Угели» многообещающим ребенком, которому, кажется, суждено умереть во чреве матерей своих. Но в то же время и понукать Павла Измайлова, дабы он поскорее отправил угельцам обещанную им статью. И того же требовать от Микеладзе. А самому, несмотря на уйму парижских соблазнов, засесть за обширную публицистическую статью для тбилисского журнала «Кребули», статью, в которой и толкуется о великой пользе и значении нового, созданного в Цюрихе грузинского общества.

Тем временем «Угели» начало потихоньку расширяться. В том же марте месяце в Цюрих приехал молодой ученый-химик Петр Меликишвили. Одесский университет послал его в двухгодичную командировку в Тюбинген, и, воспользовавшись этим, он привез на учебу в Цюрих свою сестру Кеке. Их обоих приняли в члены общества «Угели».

Встал вопрос и о приеме в общество Эстатэ Бродзели. Кто такой был Эстатэ? Молодой тбилисский художник-самоучка, очень талантливый, но больной и бедный. Мечтал он о поездке в Италию, и кто-то из тбилисских меценатов, не очень-то разбирающийся в том, что нужно, отправил юношу в Цюрих. Бедняга болтался в этом городе как неприкаянный. Казалось бы, «Угели» могло вмешаться в его судьбу. Но тут сработал закон полного единогласия при приеме в члены общества. Не утруждая себя объяснениями, Инанишвили проголосовал против Бродзели, и тот остался за бортом. Может быть, и от огорчения, здоровье Бродзели резко ухудшилось. Он стал катастрофически чахнуть от туберкулеза легких, болезни, которая в конце концов свела его в могилу.

Но как эмоционально воспринят был инцидент с Бродзели нашей Олико! Какое «взрывное» письмо отправила она по этому поводу Нико, осуждая своих товарищей, разбирая их поведение. К сожалению, Нико тоже остался как-то холоден к данному конкретному факту. Его внимание в письме Олико привлекло другое.

Нико — Олико

Мне очень понравилось, что ты написала мне свои огорчения по поводу выходки с Бродзели. Насколько ты основательна в этом случае, это другой вопрос. Я в этом не судья... Мне нравится, что ты решаешься высказывать свои мысли и ощущения о том, что делается вокруг тебя. Продолжай, пожалуйста, рисовать мне время от времени портреты и характеристики своих знакомых, рассуждай со мной вслух об их поступках и мнениях: это научит тебя умению судить о людях. Будь уверена, что, как бы пристрастны и неосновательны не были твои суждения, в конце концов ты приучишься к верному взгляду.

— Хорошо, — подумала Олико, — она будет с Нико откровенной, будет поверять ему все. Но как все-таки расценить его отношения с Богумилой Земянской?

Приехав в Цюрих и бросившись в Ботины объятия (ведь сколько лет жили в одном пансионе!), Олико была удивлена братскому «ты» между Ботей и Нико. Оказывается, и тут состоялся брудершафт. Ботя назвала себя сестрой Нико. Это произошло тогда, когда Нико ездил в Цюрих, торопясь застать в живых своего младшего брата. Малочисленная грузинская колония была уже в трауре. И тут он увиделся с Ботей, которая принимала самое горячее участие в этих печальных днях. Всем известно, Ботя — добрая душа. Однако две «подложные» сестры — не слишком ли много на одного?..

В короткие дни совместного общения заметила Олико: Нико в присутствии Боти был немножечко другим — держался как-то легковесно, петушился. Может быть, потому, что и Ботя в его присутствии напускала на себя больше томности, чем обычно?

Как бы то ни было, Олико это в общем-то все равно. Ценой такой, можно сказать, авантюры она приехала в Цюрих!.. От своего разгневанного отца не ждет ни милости, ни материальной поддержки. Тем более, что в ее княжеском доме всегда больше гонора, чем денег, всегда строят хорошую мину, когда ветер из всех щелей свистит... И ей надо подтягивать пояс потуже, заниматься делом, верить во всем Нико. Он ее истинный и бескорыстный друг. И если он хочет (а он попросил ее об этом!), чтобы она жила в одной комнате с Ботей, она сделает и это. В конце концов ее с Ботей объединяет названное братство. И Ботя здесь одинока так же, как и Олико.

Олико — Нико

Апрель, 1873 г. Цюрих.

Еще когда я была в Тифлисе, я отлично знала, что в Цюрихе мне некому будет, как ты выразился, «разжевывать», что здесь мне придется самой жевать и глотать. И это вовсе не пугало меня. Приехала сюда — действительно, так оно и вышло. Но я все-таки не струсила. Ты думаешь, что я вытаращила глаза и спрашиваю, озираясь: «Боже мой! Кто же будет разжевывать? А если никто, то как глотать неразжеванное?» Вовсе нет. Я только ищу, соображаю, раздумываю, что жевать и глотать. А когда найдешь, тут уж, я думаю, не так трудно. Мне, по крайней мере, кажется, что самая трудная часть — это отыскать материал для разжевывания.

Перепробовавши и пересмотревши штук сто негодных, перегнивших вещей, должно быть, доберусь и до свежей. Но еще нужно быть настороже, чтоб какая-нибудь блестящая, а, в сущности, негодная штука не показалась свежей и не заставила ухватиться за нее и сказать: «Вот что я искала и наконец-то нашла!». Может быть, разжевавши, и почувствуешь, что гниль, и выплюнешь? Отлично! А если нет? Тут скверно. Но, впрочем, если не почувствуешь гнили, значит, нечего было и хлопотать, значит, такой уж вкус...

Но сколько, я думаю, нужно осторожности, раздумий, чтоб пройти весь этот лабиринт и, не заблудившись, в конце концов выйти на свет. А тут как раз не до осмотрительности: за все хочется взяться, всем бы, кажется, увлеклась! А во время этого увлечения ужасно неприятно вспомнить, что ведь не это следовало бы делать, а вот что! Бросишь это — берешься за другое... Все время какие-то мысли бродят в голове, да всего не передать. А хочется все тебе передать! Но, право, я не умею. Нужно изложить логично, а у меня все разбрасывается в разные стороны. Кажется, целый бы день писала письма, а тут, как на грех, урок, нужно идти заниматься. Ну, до свиданья.

Нико — Олико

Апрель, 1873 г. Париж.

О главных твоих огорчениях, о том, что тебя многое соблазняет, что тебе хотелось бы за многим угнаться, я могу сказать, что это-то именно и свидетельствует о твоей способности добиться чего-либо. Нет ничего гаже тех натур, которых ничто не увлекает, не тревожит, не мучит, которые, задав себе цель или заняв цель у других, идут к ней мерными шагами, машинально, неохотно, но и не сонно. Гораздо ценнее натуры, мучимые внутренним недовольством собой и тревожно искушаемые мимоидущей жизнью. Это доказывает, что у них есть аппетиты, есть способности, требующие удовлетворения. Но тут-то и является опасность. Обыкновенно такие натуры, искушаясь поминутно и ни на чем не останавливаясь, разбрасываются, распускаются вширь и кончают тем, что становятся легкомысленными, бессодержательными...

Но тебе, я полагаю, нечего бояться этого. Когда у такой натуры есть предвзятая цель жизни, когда у нее уже возникла сильная привязанность к определенному делу, тут уже не опасно искушаться и обнюхивать все, что попадется хорошее под руку. Натура, мне кажется, не позволит забыть главную работу, а все изведанное помимо нее будет служить к вящему укреплению главной идеи, если способность перерабатывать восприятие впечатления будет идти рука об руку с желанием изведать их вкус. Мне сдается, что тебе тут не угрожает никакая особая опасность.

Если ты твердо держишься той программы, о которой ты мне говорила, если ты готовишься к той работе, о которой я уже имею некоторое понятие, то дело очень и очень несложное. Считай главной, существенной частью своей теперешней задачи получить общее научное образование. Затем читай все, что хочешь, пока не поймешь, что читаемое глупо и ничего не дает. Остальное найдет себе место в твоих мозгах и переработается довольно складно. Науке приносят пользу не те, которые обводят своими занятиями волшебный круг специальности, но те, которые, познакомившись с общим состоянием наук, узнав их философскую сторону, заметят пробелы в некоторых выводах и затем уже начинают работать в сфере более или менее узкой специальности.

Олико — Нико

Апрель, 1873 г. Цюрих.

...Не знаю, отчего явилась у меня страсть следить за ходом своих мыслей? Иногда, после раздумий, я начинаю излагать себе все, что в это время передумала. И вот приходит в голову проследить, каким образом за новой мыслью явилась другая, третья и т. д. Ну и доискиваешься, что каждая мысль вяжется с первой, что предыдущая должна была вызвать последующую. Но каким образом явилась в голову первая мысль — этого я не умею доискаться. Как ни роюсь в голове, все кажется, что она у меня давно сидела там, что она не новая, а я ее только теперь сформулировала. И когда читаешь, какую бы новую вещь ни узнала, все кажется, что я ее знала давно и. что только не задумывалась над ней. Отчего это не все мысли родятся с нами вместе? Я думаю, скорее, ни одна...

А в другой раз после раздумываний является страшная досада на себя, ругаешь себя то за это, то за другое, что в данном случае следовало поступить так, а поступила иначе, не сумела пересилить себя, овладеть собой и т. д. Какое это неприятное чувство, когда самой себе кажешься ничтожной, слабой, ни на что не годной! Это гораздо хуже, чем знать, что о тебе так думают другие...

Юность пристально заглядывает внутрь своего «я». Все хочется понять, из чего состоишь и на что можно рассчитывать в дальнейшем. Поэтому именно в юности пишутся дневники или пространные письма, заводятся закадычные подруги и друзья. Страшная потребность излиться перед собой или перед человеком, который умеет слушать...

Но это не стандарт. У каждого своя степень самоанализа. Один дотошно, самозабвенно копается в себе, другой же большую часть внимания уделяет внешней стороне событий. Они его занимают больше, чем собственная особа. Могут ли тут существовать какие-нибудь мерки? Да и нужны ли они? Наверно, все зависит от тонкости психологического склада личности, от богатства натуры, ог того, что происходит вокруг и в какие обстоятельства поставлен человек. Словом, от бесконечного множества условий внутри и вне. Одно ясно: хорошо бы научиться думать, держать свои мозг в постоянно наполненном состоянии, тренировать его, как спортсмен тренирует тело, как пианист — руку.

Я вижу нашу Олико, девушку трезвую, решительную, лишенную сантиментов, попавшую в обстановку, сильно разнящуюся от той, в которой она была до сих пор. Там опека — родительская, институтская, всяческая. Здесь — полная свобода от всех и всего. Никто ничего тебе не запрещает и не навязывает. Живи как хочешь! Вокруг такие же оторванные от родительского гнезда, еще не оперившиеся, но уже вкусившие свободу юноши и девушки. Надо разобраться в людях и самой позаботиться о себе. То есть уметь быстро поворачиваться, потому что чувство ответственности заставляет считать время, которое всегда несется, считать деньги, которых всегда мало...

И свобода начинает выглядеть отнюдь не столь привлекательной, как это казалось вначале.

Между тем рядом происходят события, от которых не отгородишься. Колония учащихся в каком-то странном возбуждении. Олико с подругами, при всей своей кажущейся бойкости (больше на словах, чем на деле), все еще пока сторонится других. Во-первых, потому, что они в Цюрихе еще новички. Во-вторых, хоть из России, да не русские, воспитанные в иных традициях, условиях и нормах поведения. Не следует и это сбрасывать со счетов. Процесс знакомств и освоения проходит тут медленнее, чем, скажем, у калужских девушек с орловскими, у московских — с петербургскими.

Есть, конечно, и места общих встреч. Например, кухмистерская (дешевая студенческая столовая, организованная эмигрантами), или библиотека, куда устремляются решительно все студенты из России. В этих местах получают не только духовную н телесную пищу. Здесь обсуждают свои дела, делятся информацией. Словом, это — кусочек родины, свой дом. Но именно из-за библиотеки и разгорелись здесь такие дела, которые потрясли весь эмигрантский и студенческий мир Цюриха. «Зелененькие» всех мастей участия в них не принимали, но не могли и пройти мимо них.

О «БИБЛИОТЕЧНОМ ИНЦИДЕНТЕ»

Небольшая группа молодых эмигрантов, из которых Росс был первым основателем библиотеки, выработала и приняла устав ее как общественного учреждения еще в эпоху, когда число учащихся в Цюрихе было незначительно. Состоя из людей уже определившихся, они хотели придать библиотеке характер общеобразовательный и вместе с тем сделать из нее школу для выработки социалистического мировоззрения. Чтобы обеспечить такой характер цюрихского книгохранилища, они создали правила, отдававшие все управление библиотекой в руки членов библиотеки, которыми являлись они сами, и те, которых потом путем баллотировки они кооптировали как подходивших к ним по направлению. С другой стороны, всякий желающий пользоваться книгами библиотеки мог за определенную плату записаться в число читающих, подобно тому, как это делается в обыкновенных коммерческих библиотеках.

...Мало-помалу вскрылась ненормальность того, что библиотека, считающаяся общественной, пополняемая пожертвованиями из России и средствами читающих, является делом кружка, а большинство учащихся, именем которых она создается, остается пассивным элементом в своем деле. Бардина написала в этом смысле горячую статью в Книге Жалоб, как мы называли книгу заявлений, лежавшую в читальне.

...По уставу на общем собрании членов читающие имели право присутствовать в качестве публики. Поэтому в решительный день зал в Бремершлюсселе был полным-полнехонек мобилизованными силами обеих сторон. На одном конце стола заседало человек 20—30 действительных членов, а сотня недовольных заполняла остальное пространство. Прений долгих не было, потому что члены очень хорошо знали все неудовольствия и требования, а решение не уступать было у большинства уже предрешено. Так среди общего возбуждения наше желание встретило отказ, и когда раздалось «нет!», все возмущение вылилось наружу. Среди гула негодования кто-то произнес: «Господа! Мы все выходим из этой библиотеки и организуем сейчас же свою, новую!». Тут, как по сигналу, все двинулись вон. Тщетно Росс вскочил на стол и, жестикулируя, пытался сказать что-то, думая удержать публику.

На улице было решено тотчас же устроить собрание для принятия дальнейших решений. Несколько человек побежали вперед, быстро наняли помещение и вернулись указать его. Собрание, на которое пришел и Лавров, до сих пор не вмешивавшийся в нашу распрю, состоялось многолюдное и оживленное. Его целью было оборудовать материальную сторону необходимой для всех новой библиотеки. Было решено все книги, какие есть на руках, не сдавать в старую библиотеку, а как общественное достояние передать в новую библиотеку. Кассир старой библиотеки (Смирнов) и библиотекарша (Идельсон) были все время на нашей стороне и вместе с нами ушли из Бремершлюсселя. Они заявили, что деньги и книги, имеющиеся у них, они передадут нам. Так нам достались те 10 пудов книг, которые только что прибыли как пожертвованные из России. Был пущен подписной лист для приобретения книг и тотчас испещрен значительными суммами. В момент общего подъема было внесено предложение обеспечить новорожденное учреждение постоянным помещением и для этого не больше не меньше — купить дом. Подписка, на это предприятие тотчас же дала 10—15 тысяч франков, причем главный взнос был сделан богатыми орловскими помещицами Субботиными из кружка «фричей»...

Вера Фигнер «Студенческие годы». 1929 год.

Библиотечный инцидент разбередил старую, глубоко сидящую неприязнь между двумя лагерями цюрихских политических эмигрантов. Для вспышки достаточно было крошечной искры. Эта искра появилась в виде Николая Соколова, некогда видного публициста «Русского слова» и автора книги «Отщепенцы». Из-за этой крамольной книги, поданной на рассмотрение цензурного комитета в день, когда Каракозов выстрелил в царя, т. е. в самый неподходящий для крамольных книг день, Соколов угодил в крепость. Затем он долго мыкался по ссылкам и наконец бежал за границу. А «Отщепенцев» издали бакунинцы в своей типографии и направили в Россию нелегально. Книга имела большой успех. Тем временем автор ее, испытавший много жизненных невзгод, основательно спился. И вот однажды, вскоре после библиотечной распри, он прихватил с собой еще двух бакунинцев и явился на квартиру к бывшему приверженцу Бакунина, Валериану Смирнову, тому самому, что переметнулся в лагерь лавристов. Там произошло объяснение, в итоге которого Николай Соколов избил Смирнова.

Посмотреть бы на это как на выпад психически неуравновешенного человека. Но нет. И другие эмигранты тоже были порядочно измотаны несладким существованием на чужбине. И другие были не совсем здоровы душой. А тут еще молодежь, не остывшая от недавних бурных событий на Бремершлюсселе. Искра упала в сосуд с легко воспламеняющимся материалом. И все, что последовало за этим, было недостойно, позорно, огорчительно и не вызвало у Олико ни понимания, ни чувства солидарности со странными забияками...

Олико — Нико

Апрель, 1873 г. Цюрих.

Солнце печет невыносимо. Небо безоблачное, итальянское. На улицах непроходимая грязь. В воздухе носятся вперемешку снег, дождь, град. По улицам мчится тройка удалая — Като, Ботя, Оля — с огромными зонтиками, подняв по колено кисейные платья. Мчатся они на экстренное собрание. Вбегают, как помешанные. Заседание в полном комплекте. Крик, шум, движение... Ничего нельзя понять. Один начинает говорить, другой его прерывает. В чем дело? А вот в чем: поколотили Смирнова! Поколотила россовская компания (помнишь, здесь две партии). Да за что? А бог весть за что! Потому что они — россовская компания, а Смирнов — не россовская. Мы вполне удовлетворены ответом и слушаем дальше. Обсуждают, как наказать виновников: Светловского, Соколова и Рулева (может быть, знаешь их?). Все единогласно решают выгнать ил из Цюриха через посредство полиции. Составляют жалобу, выбирают комитет, который отправится в полицию, и т. д. Затем заседание заканчивается, начинаются частные разговоры. Все в негодовании на этот «зверский поступок», недостойный развитых людей Следующий день... Такая же погода. Та же тройка, но гораздо стремительнее, направляется туда же. Несколько женщин окружены толпой. Со всех сторон раздаются аплодисменты и крики. Женщины! О женщины! Они заявили себя! Храбрость и отвагу высказали перед мужчинами! Срам, мужчины! Да что такое?! У женщин действительно сияющие физиономии. Да такие сияющие, что я совершенно убедилась, что они открыли одну из великих тайн мира сего. Открываю рот, чтобы спросить объяснений, напрягаю все свои мозги и вдруг чувствую, что на меня выливают ведро холодной воды.

Над моим ухом раздается: «Толпа русских женщин в два часа дня напала на Росса и отколотила его!».. Я оглядываюсь: верно, я ошиблась? Не может быть! Ничуть не бывало. Вот Чернышев объясняет окружающим, что если б от этого лопнуло все женское дело, все равно это следовало сделать. Слышу и ушам не верю. Да неужели все так говорят сегодня? Да, все, за исключением Васильева и каких-то двух барышен. Фу, черт возьми...

Тройка, уже не так стремительно, удаляется оттуда. Вот какие творятся у нас здесь дела.

Да, и такие могли быть (и бывали) дела в пестрой, разношерстной, трудно существующей эмигрантской среде. Не мудрено, что Олико восприняла их с наивностью человека, еще совершенно не искушенного ни жизнью, ни политической борьбой, ни самыми обыкновенными эмигрантскими склоками. И все же хорошо, что все в ней протестовало против рукоприкладства как способа отстаивания своих идейных убеждений.

Но самое главное состояло в том, что голова ее и сердце в это время полнились другим: была весна — ранняя весна года, ранняя весна ее жизни. Иногда, крепко зажмурившись, она спрашивала себя:

— Да неужели все это правда? Неужели я учусь, я буду человеком?!

К этой мысли трудно было привыкнуть, освоиться с ней окончательно. Прошел всего лишь месяц, первый месяц ее новой удивительной жизни. Периоды сомнений, неверия, копания в себе сменялись у нее взрывами бурной радости, желанием выкинуть какой-нибудь фортель, спустить себя с цепи...

В такой именно час шли они однажды по улице, три девицы — Олико, Като и Ботя — и услышали звуки польки из дома с распахнутыми дверями. Ах, как хочется потанцевать! А можно ли зайти? Вопрос был обращен к Боте, как к цюрихскому старожилу. Ботя авторитетно заявила, что да, зайти можно. Народу полно, все пляшут. Правда, как-то слишком фривольно, в обнимку. Ботя уверила, что это ерунда, что здесь так принято, это же Европа!.. Но, может быть, им, девочкам, не следует? Почему не следует, когда так хочется, что просто нет сил больше смотреть? А тут еще подвернулся знакомый студент, и — они ринулись в толпу...

О как это упоительно! Музыка гремит. Лица у всех веселые, дурашливые. Катунья, как и следовало ожидать, звонко хохочет на всю залу. Только что это? Она отплясывает в объятиях какого-то пьяного господина? Это уже слишком...

Олико и Ботя, придя в себя от такого несимпатичного зрелища, хватают Като за руки и быстро из этого дома наутек. «Что же это за дом?»—обсуждают они, притихшие и пристыженные, по дороге в свое «воробьиное гнездо». В очередном письме в Париж, не скупясь на краски и не щадя ни себя, ни своих подруг, Олико описывает все это.

Нико — Олико

Апрель, 1873 г. Париж.

Когда вы вышли из института, я заметил, что в вас, как в большей части молодых девушек, особенно сильно вырвалась страсть делать все, что взбредет в голову, все, что подсказывает минута, каприз, фантазия и прочее. Вы шалили, и это было очень красиво. Но я не заметил ни тогда, ни потом, чтоб в вас (я говорю вообще) развилась другая необходимая черта — анализ раньше, чем сделать то, что подсказывает минута или аппетит, анализ именно того, насколько подсказывание действительно составляет требование вашей натуры или взбрело в голову бог знает откуда и бог знает надолго ли. Другая особенность — вы редко задумываетесь о том, в какое положение ставите других, поступая тем или иным образом. Быть фантазером, следовать своему капризу и побуждениям могут только люди, не принужденные отвечать за свои действия, поведение которых не ложится своей тяжестью на других.

Начиная с того, что вы, оказывается, не знаете ни того скрытого ожесточения высшего цюрихского общества, которое укоренилось против учащихся женщин, ни той власти, которая предоставлена цюрихской конституцией цюрихскому правительству. Есть две категории личностей, не пользующихся в Швейцарии вообще (и в немецкой в особенности!) решительно никакими правами и предоставленных произволу полиции: незамужние женщины (так называемые «вольные») и иностранцы. Цюрихский закон дает такое широкое толкование слову «вольная женщина», что сюда могут подходить все без исключения женщины, не имеющие в Цюрихе недвижимой собственности или не записанные в число гражданок Цюриха. Так что полиции стоит только захотеть, и вы в качестве а) иностранок, б) женщин — не гражданок, в) «вольных» или почти что неприличных женщин можете быть изгнаны из Цюриха к особенному удовольствию высшего цюрихского общества, на которое опирается правительство. Вы видите антагонизм студентов-швейцарцев и легкомысленно утешаетесь, что это-де ничего, «презрейте мой ответ на дерзкие слова!». Но за этим антагонизмом кроется другой, гораздо более опасный, ловкий и умный. Он не компрометирует себя студенческими выходками, он внимательно выжидает ваши ошибки и основательным манером эксплуатирует их с целью уронить доверие всех и каждого к учащимся женщинам. Так расчетливо поступили эти господа, увидев какую-то несчастную нигилистку в гимнастическом зале в мужских штанах. Для того, чтобы знать, на что способна эта партия, нужно вспомнить, как раздула она эту историю во всех газетах мира. Нужно вспомнить, как ловко она повела свое злодейское дело, как ловко укрылась за «студентами, желающими учиться, а не шалопайничать», как фарисейски проливала слезы по поводу легкомыслия госпожи икс (фамилия была пропечатана полностью). И ты знаешь, как далеко пошла эта выходка и как повредила женскому делу. Вам следует смотреть в оба, чтоб не попасть, в такую же ловушку из-за невинной, вздорной или остроумной шалости и не сделаться причиной или поводом затруднений женского дела и посмешищем всего читающего люда.

Олико — Нико

Апрель, 1873 г. Цюрих.

Я знала заранее, что наш казус должен был подействовать на тебя так неприятно. Действительно, сознаю, что это было глупо, необдуманно. Именно так бывает с молодыми девушками. Потом мне самой было досадно, что я действовала так легкомысленно и необдуманно там, где нужно было призадуматься. Но нет худа без добра. Этот факт будет мне наукой в дальнейшем.

Като писала тебе, что мы вместе хотим заняться историей и литературой, г. е. писать сочинения на какую угодно тему и читать перед всеми. Для этого мы хотим читать статьи из журналов, романы, а потом писать разбор прочитанного. Что ты об этом думаешь?

Нико — Олико

Апрель, 1873 г. Париж.

Дело, которое вы начинаете, очень и очень хорошее дело. Если вы выдержите и не охладеете, то польза будет несомненная. Если вы беретесь за беллетристические произведения, то имейте в виду, прежде всего, «Отечественные записки», где этот отдел стоит выше, чем во всех других изданиях. Если хотите обратить внимание на легкое изложение современных вопросов, то тут лучше всего «Неделя», хоть она весьма часто делает промахи. «Дело» же замечательно особенно вздорными и решительно бездарными повестями на общественные темы, но оно пахнет или «умиковскими» рассуждениями о треволнениях жизни, или щербаковщиной самого гимназического свойства. «Дело» развивает и вырабатывает фразеров, модных шумих и т. д. «Вестник Европы» по беллетристике плох как нельзя больше, по общественным же вопросам умерен до пошлости. И в том и в другом случае скучен и тяжел до тошноты. Теперь, зная это, выбирайте сами, что бог вам на душу положит. Но принимая во внимание ваше желание познакомиться с литературой и относиться критически к ее произведениям, я посоветовал бы вам лучше взять классические произведения не только русской, но и иностранной литературы, прочесть их сообща, прочесть затем отзывы на них Шерра и других критиков (Белинского, Ругэ, Добролюбова, Сент-Бёва, Планша и т.д.) и потом сравнить, действительно ли критики указали на основные черты произведения и извлекли из него все, что можно было извлечь. Я пробовал делать так, и мне это чрезвычайно много пользы принесло. Не говоря о том, что двадцать так называемых современных романов не могут сравниться с «Мейстером» Гёте, «Тристрамом Шенди» Стерна или «Мертвыми душами» Гоголя.

Затем, прощай. Я негодую на тебя, на Ботю, на весь мир за то, что вы не пишете, что ты пишешь редко и мало... А на себя за то, что это меня, покамест, огорчает. Но дай срок, и я надеюсь оправиться, сделаться совсем безучастным и по части бесчувственности и равнодушия превзойти даже гнуснейшую Ботю. хоть это и трудно и даже физически невозможно. Она по этой части достигла геркулесовых столбов апатии и деревянности. Жму твою руку очень крепко и сердито.

...Сие белое пространство знаменует, что я крайне огорчен. Если ты захочешь отомстить, то можешь прислать в конверте совершенно белый лист почтовой бумаги. Но это будет неостроумно, ибо подсказывается мной самим.

Нико настойчиво требует чуть ли не ежедневных писем из Цюриха, хотя, казалось бы, сыт по горло и ткибульскими делами, которые привели его в Париж, и бурными событиями парижской политической жизни.

В одном из писем он просит Олико приехать к нему на недельку. Мол, эта мысль пришла в голову не только ему, а всем его друзьям, когда они выходили из Собрания. Они решили, что Олико можно переодеть в «гарсона». Кстати будет и ее мальчишеский вид и темные усики над губой.

В другом письме Нико сожалеет, что девочки не видели похорон Дориана, крупнейшего деятеля республиканской партии. Парижские бульвары были буквально битком набиты. В городе остановилось движение. Сняв шляпы, провожали люди похоронную процессию, во главе которой шел Гамбетта, за ним Луи Блан, Консидериан и другие. В толпе тихо говорили о Дориане, о том, как он отливал пушки во время осады Парижа. Но больше всего поражала Нико необыкновенная общительность в этот час всех парижан. Никто никого не спрашивал, из каких он стран и каких воззрений. Если провожаешь Дориана — значит, друг...

Нико — Олико

Апрель, 1873 г. Париж.

Я знал, что на его могиле будут произнесены речи, поэтому мы употребили сверхъестественные усилия, чтоб протиснуться через десять тысяч человек и поместиться у самой могилы. Речь Гамбетты была проста, дельна и трогательна. Причем у него хватило скромности и мужества сказать, что он, Гамбетта, действовал по советам Дориана, исполняя его волю, следуя его указаниям. Но речь была до такой степени сильна и трогательна, что я откусил себе язык, чтоб не прослезиться, а Микеладзе, которого мы вынуждены были предоставить своей участи, вдруг гаркнул: «Вив ла Републик!», да так гаркнул, что вся десятитысячная толпа принялась гаркать, аплодировать и шуметь, словно она была в театре, а не на похоронах. Как ни скучно и однообразно, должно быть, лежать целые годы в могиле в объятиях одной и той же гробницы, но, ей-богу, можно примириться с этой скукой, если имя человека превращается в знамя, соединяющее массы...

Сейчас мы втроем отправляемся на избирательное собрание. Я хочу дойти до чертиков и окончательно расстроить себе нервы, как когда-то мне хотелось, когда я был голоден, как собака, прохаживаться мимо лавок со съестными припасами и глотать слюнки...

Олико — Нико

Май, 1873 г. Цюрих.

Нико, ради бога, не злись на меня и не обвиняй в бесчувственности. Во-первых, сначала я писала тебе очень часто, чаще писать я не способна. А последнее мое письмо действительно запоздало потому, что было некогда. Честное слово, я каждый день собиралась тебе писать, но все не удавалось: сядешь переводить, потом за математику, потом почитаешь — вот и день прошел, не заметишь, как. Ты говоришь, что я пишу мало. А что делать, если в здешней жизни я не нахожу столько материалу, сколько ты там, в парижской. Хорошо тебе так говорить: вчера Национальное собрание, сегодня — похороны Дориана, завтра — Избирательное собрание и так далее. Хоть каждую минуту пиши! А что здесь? Разве описывать тебе речи Лаврова на собраниях? О здешней жизни я писала, и теперь все то же: «Застрелим этих подлецов (россовскую компанию), выгоним из Цюриха, нас никто не удержит, от этого!» Но никто никого не удерживает, и, может быть, потому никто никого не застреливает. И вот каждый день слышишь одно и то же...

И зачем разжигать во мне желание ехать в Париж? Ты же знаешь, какая я сумасшедшая. Честное слово, я бы непременно поехала и переоделась в мальчика (наплевать на ехидные насмешки). Но вот что удерживает меня: ведь не скажут, что, мол, Гурамова переоделась в мальчика, а скажут — русская студентка.

В «Угели» перемены: вместо четырех раз будем собираться два раза в месяц. Во-первых, потому, что лекции начались и некогда нам сходиться каждое воскресенье, а во-вторых, за две недели можно набрать больше материалу, чтоб написать. А то теперь наши собрания больно неинтересны. Но мне кажется, что об этом, втором факте, к сожалению, совершенно справедливом, нам и следовало бы поговорить. Мы собираемся только, чтоб собраться, а пользы от этих собраний никакой не выносим. Мне кажется, это оттого, что очень мало уделяем на это времени. По крайней мере я лично. Из «Раппель» иногда положительно нечего сообщить. Мне бы следовало читать и другие французские газеты, но это у меня отнимает слишком много времени, а я, ей-богу, не знаю, откуда его взять.

Армяне вчера устроили танцевальный вечер и нас, грузин, пригласили туда для сближения. Общество их до сих пор не совсем устроено, все составляют статуты.